Sortiment

Chianti Classico

Der Chianti Classico verfügte eigentlich immer schon über das, was heute als „Terroir“ in aller Munde ist. Dieses ist auf jenes Gebiet beschränkt, das im Norden von Florenz, im Osten von den Monti del Chianti, im Süden von Siena und im Westen vom Val d’Elsa begrenzt ist. Damit der Glanz dieser DOCG aber nicht verblasst, hat das Consorzio die Richtlinien zur Vinifikation 2006 den modernen Gegebenheiten angepasst. Nicht mehr der auch Weißweintrauben gestattende autochthone Rebsortenmix, sondern mindestens 80% Sangiovese, dem neben Canaiolo oder Colorino nun auch internationale Sorten wie Cabernet Sauvignon und Merlot beigefügt sein können, sind Grundlage dieser Cuvée.

Die besondere Qualität des Chianti Classico ist den ideal ausgerichteten Hügellagen und den lockeren, durchlässigen Böden zu verdanken; feinste lokale Unterschiede in dem 7000 Hektar umfassenden Weinbaugebiet voller landschaftlicher Idylle prägen die Vielzahl der Weine. Der moderne Chianti Classico, durch das Symbol des Gallo nero, des schwarzen Hahnes, gekennzeichnet, präsentiert sich als runder, harmonischer Wein, der die Säure des Sangiovese gut einzubinden weiß. In der Jugend von floralem und leicht würzigem Charakter, wird er im Alter zunehmend von Leder- und Tabaknoten geprägt. In ausgewählten Jahrgängen entsteht auch eine Riserva aus Trauben von besten Lagen, die mindestens zwei Monate reifen muss, wobei heute auch Barriquefässer verwendet werden.

Jene Weine, die nicht diesem Sortenspiegel oder den Produktionsbestimmungen entsprechen, kommen als IGT-Weine (Indicazione Geografica Tipica) auf den Markt – Platz für Experimente! Die unterschiedliche Charakteristik einzelner Weingärten findet zunehmend auch Ausdruck im relativ neuen Trend des Chianti Classico hin zum Lagenwein, beispielhaft etwa vorexerziert von Castello di Ama.

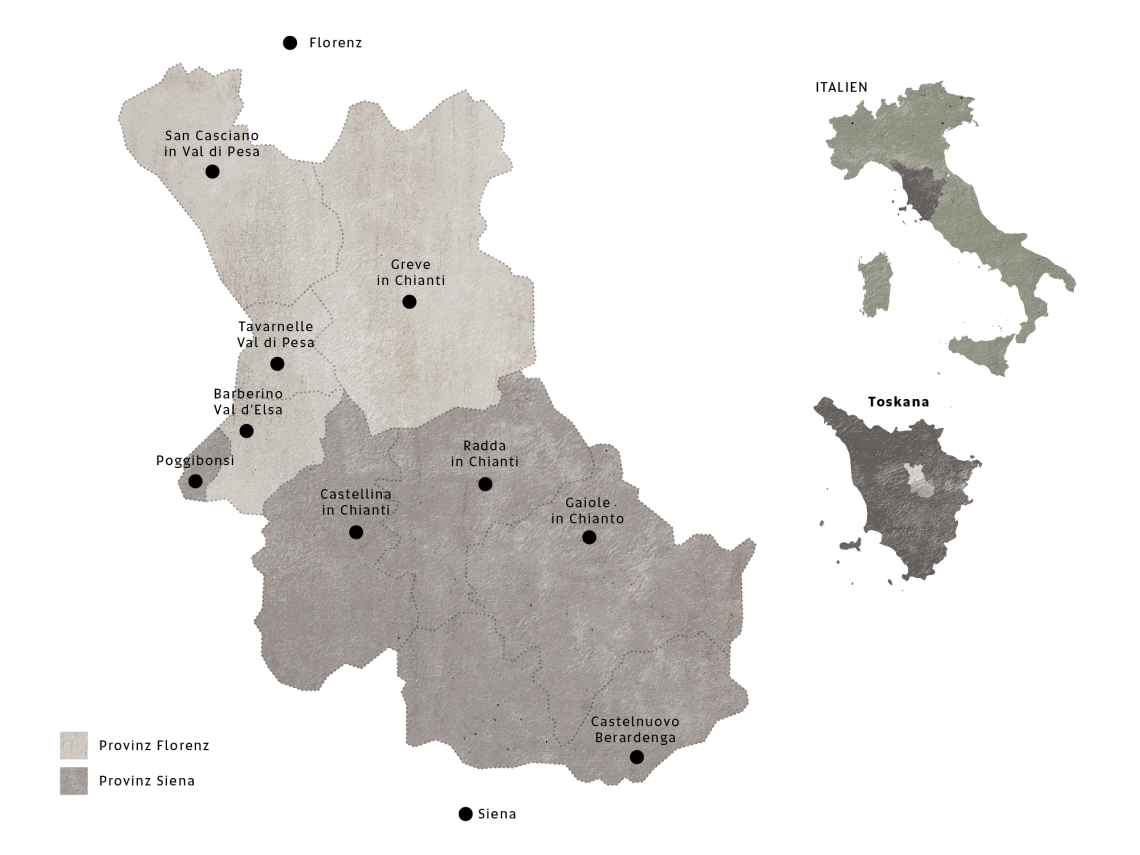

Weinbaugebiet zwischen Florenz und Siena

Chianti Classico gilt als eines der ersten per Gesetz definierten Weinbaugebiete der Welt. Bereits im Jahr 1716 zog Cosimo der III. vom Geschlecht der Medici, seines Zeichens Großherzog der Toskana, per Erlass die Grenzen für eine Produktionszone des Chianti Classico zwischen Florenz und Siena und bot damit der Chianti-Willkür Einhalt. Dieses Dekret ist die historische Grundlage für das heutige DOCG-Gebiet, dessen Kern 7.200 Hektar umspannt. Nur die hier gekelterten Chianti-Weine dürfen den Zusatz „Classico“ im Namen tragen. 1932 fand eine Ausdehnung der Zone statt, die für weitere 17.000 Hektar Chianti-Gebiet sorgte – dieses zählt jedoch nicht zum Kerngebiet und die hier vinifizierten Tropfen dürfen daher nur als einfacher Chianti oder Chianti mit dem Zusatz Montalbano, Rúfina, Colli Fiorentini, Colli Senesi, Colli Aretini, Colline Pisane und seit 1997 auch als Chianti Montespertoli auf den Markt kommen.

Das Gebiet des Chianti Classico umfasst die vier traditionellen Kerngemeinden Castellina, Gaiole, Greve und Radda sowie Teile der angeschlossenen Gemeinden San Casciano in Val di Pesa, Castelnuovo Berardenga, Poggibonsi, Barberino Val d’Elsa und Tavarnelle Val di Pesa. Die ersten vier Gemeinden waren ursprünglich unter der sogenannten Lega del Chianti vereint, deren Wappen, der schwarze Hahn („Gallo Nero“), immer noch die Banderole des Chianti Classicos ziert.

Die Grenzen der Gemeinden entsprechen nicht den festgesetzten Weinbauzonen, denn die geologischen Komponenten sind sehr vielschichtig und nehmen keinerlei Rücksicht auf die vom Menschen gezeichneten Linien. An einer Einteilung in Unterzonen hat man sich dennoch versucht – mit dem Resultat einer heftigen Diskussion, die bis dato noch ausgefochten wird. Im gesamten Gebiet verbreitet sind Galestro-Böden – ein kleinteiliger, mürber Mergel aus Kalk- und Sandstein. Ebenfalls häufig anzutreffen ist der graublaue Sandstein namens Macigno. Im Zentrum des Gebiets stößt man indes auf kompakte Lehm- und Kalksteinböden namens Alberese, während im Süden kalkhaltiges Tuffgestein dominiert. Das Klima ist kontinental geprägt, jedes Jahr darf man mit heißen Sommern und verhältnismäßig kalten Wintern rechnen. Dazu kommen 700 bis 800 Milliliter Niederschlag. Gegen Norden hin bietet der Apennin trotz seiner hier relativ niedrigen Hügel, die 250 bis 600 Meter emporragen, dem Gebiet ausreichend Schutz vor Wind und Wetter.

All das sind ideale Bedingungen für den ertragreichen Sangiovese, aber anders als in Montalcino ist er im Chianti Classico nicht alleinherrschend. Legendär ist hier dafür die Chianti-Formel, die von Baron Bettino Ricasoli im Jahr 1872 entwickelt wurde: Schon damals war Sangiovese mit 75 Prozent die taktgebende Sorte, die aber aufgrund ihrer überbordenden Tannine und Säure durch Canaiolo Nero abgemildert wurde. Manchmal kamen auch etwas weißer Trebbiano oder Malvasia hinzu, gerade bei jung trinkbaren Weinen. Dies ging eine Weile gut, bis die Formel 1963 fatal abgeändert wurde: Mindestens 10 bis maximal 30 Prozent weiße Rebsorten – mehrheitlich belangloser Trebbiano – wurden vorgeschrieben sowie unfassbare 80 Hektoliter Höchstertrag pro Hektar. Das Ergebnis waren wässrige, blasse Weine und ein drohender Niedergang des Gebiets.

Doch die Revolution in Form der Supertoskaner (Weine jenseits der damaligen italienischen Norm, teils mit französischen Rebsorten in der Cuvée) ließ nur bis in die 1970er auf sich warten: Piero Antinoris Tignanello, ein Sangiovese mit Cabernet-Sauvignon-Anteil und einem Geschmacksprofil à la Bordeaux, trat als einfacher Vino da Tavola an und eroberte die Welt im Sturm.

Viele folgten dem Beispiel und 1984 wurden schließlich die gesetzlichen Vorgaben mit der Einführung der DOCG sinnvoll angepasst. Seither ist ein Minimum von 80 Prozent Sangiovese vorgeschrieben und nur mehr maximal 10 Prozent dürfen aus internationalen Sorten bestehen. Der Höchstertrag wurde bei 52 Hektoliter pro Hektar fixiert. Heute bestehen viele Chianti Classicos aus 100 Prozent Sangiovese, wobei auch 49 andere Rebsorten zugelassen sind. Die bedeutendsten autochthonen Vertreter sind dabei Canaiolo Nero, Colorino, Marzemino, Malvasia Nera und Mammolo. Auch der Ausbau in neuen, kleinen Barriques, der mit den Supertoskanern forciert wurde, geht inzwischen zurück und der Chianti Classico reift heutzutage wieder vermehrt in „botti grandi“ genannten Fässern, die teilweise aus Kastanienholz bestehen.

Chianti Classico - die Qualitätspyramide

2014 wurde die neue Qualitätspyramide des Chianti Classico verkündet:

Chianti Classico Annata:

Der einfache Chianti Classico mit dem Zusatz „Annata“ darf frühestens nach dem 1. Oktober des auf die Lese folgenden Jahres auf den Markt kommen. Er muss zumindest 12 Volumprozent Alkohol aufweisen und das Geschmacksbild soll einen idealtypischen, fruchtigen, jungen und charaktervollen Wein darstellen. Er soll nicht zu kompliziert sein, aber dennoch auf hohem Niveau. Für viele, so auch für den Weinjournalisten Antonio Galloni (Vinous), sind die „einfachen“ Chianti Classicos die beeindruckendsten im Gebiet, weil sie die Eigenschaften des Terroirs und Jahrgangs so ansprechend widerspiegeln können.

Chianti Classico Riserva:

Eine Riserva muss mindestens 24 Monate im Keller reifen, davon mindestens drei auf der Flasche, und einen Mindestalkohol von 12,5 Volumprozent enthalten. Die analytischen und sensorischen Kontrollen sollen hier einen vielschichtigeren Wein erkennen lassen. Struktur, Kraft und Lagerfähigkeit stellen weitere Grundvoraussetzungen einer typischen Riserva dar. Hier verbinden sich klassische Kirscharomen mit Würze und Trüffelnoten und werden zu Langstreckenläufern mit Nachdruck.

Chianti Classico Gran Selezione:

Im Jahr 2013 wurde die Gran Selezione als höchste Stufe der Chianti-Classico-Pyramide definiert. Hierfür müssen die Trauben aus einem einzigen Weinberg stammen oder eine Selektion der besten Trauben eines Betriebs darstellen. Die minimale Lagerdauer beträgt 30 Monate, wovon drei auf der Flasche erforderlich sind. Die qualitativen Anforderungen bei Verkostung und Analyse sind hier noch höher als bei der Riserva: Es muss herausragende Harmonie, sehr lange Lagerfähigkeit und hohe Komplexität gegeben sein. Außerdem soll eine Gran Selezione gekonnt die klimatischen und geologischen Gegebenheiten der Herkunft widerspiegeln, also den Weinberg oder zumindest eine der neun Unterregionen des Chianti Classico. Insgesamt fallen sechs Prozent der Produktion auf diese höchste Weinkategorie. In der Region werden damit etwa 150 verschiedene Weine als Gran Selezione vinifiziert. Unter der präsidialen Leitung von Marco Pallanti (Castello di Ama) schuf das Konsortium damit eine neue Kategorie, die den Chianti Classico in die Riege der italienischen Top-Weine heben soll, mit einem Konzept, das auf dem besten Terroir und auf traditionellen Sorten beruht. Der Angriff auf die Vorherrschaft von Barolo und Brunello wurde damit eröffnet.